- ホーム

- NEW

- ほっこりイラスト▼

- 季節の工作等▼

- ひと息 写真集▼

- 生き物図鑑▼

- 和みKANSAI▼

- 花と実図鑑▼

- 頭の体操

- 料理(ごはん)▼

- 月ごと絵手紙▼

ひまわり(sunflower)

ニコニコ 大輪

ヒマワリ(キク科)

・7~9月頃、真夏の太陽の下、日本全国で咲く 元気な花。明るい太陽を思わせる花の形から、英語でも sunflowerと呼ばれます。北アメリカ原産。

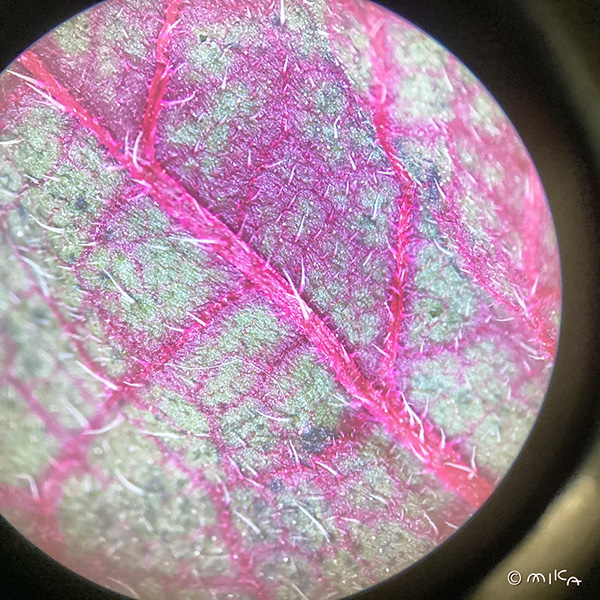

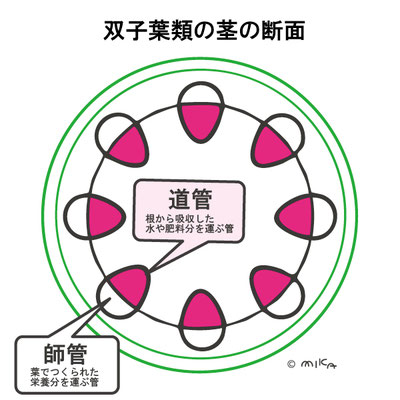

・1つの大きな花に見えますが、実は多数の花が集まって、1つの花を形成しています(頭状花序)

・タネは食用になり、油もとれます。

・花言葉は「あこがれ」「愛慕」など。

他にも様々な種類があります(順にビューティフルサン、パチノゴールド、パチノコーラ、パン、サンリッチミックス)

※このページのヒマワリの写真は、京都府立植物園、ひまわりの里まんのう(香川県中山ひまわり団地)、万博記念公園(大阪府)、あわじ花さじき、古宇利島(沖縄県)等にて撮影

※このページの説明は、各植物園や公園の解説、「植物(小学館)」「飼育・栽培(学研)」等より抜粋。

※ 下記は別ページがあります

※ サイト内検索

このウェブサイトでは、快適な閲覧のために Cookie を使用しています。閲覧を続けることで、 Cookie ポリシーに同意したことになります。

概要 | プライバシーポリシー | サイトマップ

本サイトに掲載のすべての画像およびWEBデータ(テキスト等)は 著作権法により保護されています。 著作権は『工房momo』サイト管理者にあり、無断で使用・転用・コピーすることは固くお断りいたします。

本サイトに掲載のすべての画像およびWEBデータ(テキスト等)は 著作権法により保護されています。 著作権は『工房momo』サイト管理者にあり、無断で使用・転用・コピーすることは固くお断りいたします。